Amigos, vocês sabem que uso este blog como um espaço para construção e organização das minhas ideias. Pois bem, é bem neste espírito que escrevo este post. Vocês também não têm se sentido perdidos em meio a tantos "ismos" em filosofia política? Aliás, já pararam para pensar por que usamos os "ismos". Naturalmente, esses termos são etiquetas que colamos em conjuntos de ideias para separá-las de outras e uni-las entre si.

Já pensou se, a cada vez que você fosse explicar sua posição política, você tivesse que oferecer uma lista de todas as teses que você defende seguida de uma lista de todas as teses a que você se opõe? É claro que é muito mais prático simplesmente usarmos um termo que já expresse aquela associação de alegações, o que, grosso modo, corresponde ao que chamamos de "teoria". Também é claro que você pode discordar de algo em cada teoria já formulada. Nesse caso, você pode ser bravo o bastante para criar a sua própria teoria, reunindo elementos de umas com elementos de outras. Seu cuidado então, primeiramente, deve ser o de evitar associar ideias incompatíveis entre si. De todo modo, criada sua teoria, você a batizará e, depois de explicar pela primeira vez o significado daquele título que você deu à sua teoria, você passará a empregá-lo nos debates em que sua teoria estiver em questão, para evitar o trabalho de ter que repetir todos os pontos da sua teoria em cada sentença em que você for se referir a ela.

Bom, o que acontece na sequência, nós todos sabemos. Como todos repetiremos o título da teoria sem fazê-lo ser acompanhado de todo o conjunto articulado de teses que ele expressa, o que, afinal, o tornaria inútil, as pessoas começarão a usar o termo para designar conjuntos cada vez mais diferentes de teses. Isso pode acontecer por várias razões. Pode ser porque a pessoa que usa o termo nem sequer conhece as teses originais que ele designava, mas também pode ser por má-fé, porque o termo se tornou popular e a pessoa quer se apoderar dele para emprestar popularidade à sua própria teoria.

Seja lá como for, o fato é que, no final, usamos os mesmos termos para falarmos de teorias diferentes. Ou seja, os termos se tornam inúteis e até mesmo prejudiciais ao debate. Há debates - muitos, inclusive - que nunca chegam à conclusão alguma, exatamente porque um dos interlocutores associa um sentido enquanto o outro associa outro sentido a um mesmo "ismo". E eles nem percebem que o motivo de estarem discordando é estarem falando de coisas distintas sem saber!

Mas basta sobre a importância da precisão terminológica e meu desespero pela falta dela. Eu tenho pensado em especial em uma maneira de distinguir o liberalismo clássico do libertarianismo. Infelizmente, não adianta tentar fazer um balanço entre os autores que se auto-declaram membros de uma ou outra corrente, exatamente porque os dois termos já estão sendo usados para designar de tudo um pouco. Em especial, o termo "libertarianismo" já está praticamente perdido, porque foi tomado pelos liberais clássicos americanos que queriam se diferenciar dos esquerdistas, quando estes últimos passaram a se auto-intitular "liberais", bem como também pelos esquerdistas que querem se distinguir dos democratas (os tais left-libs).

Em meio a esse caos terminológico, eu pensei então que poderia ser produtivo examinar a questão da diferença entre o liberalismo clássico e o libertarianismo de modo mais filosófico do que histórico. Mas veja que, se simplesmente fizermos um balanço de posições finais, também podemos equiparar teorias diferentes. Por exemplo, Nozick se diz libertário, mas defende o Estado mínimo do liberalismo clássico. Sendo assim, por essa via, eu poderia dizer tanto que Locke teria sido um libertário quanto que Nozick teria sido um liberal clássico. Eu poderia dizer, enfim, que os dois termos são intermutáveis e, portanto, que não precisamos de dois termos! Ora, mas eu leio Locke e leio Nozick, e vejo que são diferentes! Portanto, tem algo mais aqui que não estamos captando. Algo estrutural que explica por que devemos usar um termo para um e outro para outro. Eu tenho um palpite do que seja.

Antes de introduzir meu palpite sobre o modo como devemos traçar a distinção entre liberais clássicos e libertários, permitam que eu proceda primeiro a uma divisão mais ampla entre individualismo e coletivismo. Primeiramente, eu digo então que liberais clássicos podem ser também coletivistas. Calma! É que eu estou classificando os utilitaristas como coletivistas. Classifico assim, porque o utilitarista, de uma forma ou de outra, pensa em uma espécie de entidade social a ser beneficiada ou prejudicada pelas normas a serem praticadas. Com isso, um utilitarista pode ser pró-livre mercado, pró-propriedade privada, etc... mas ele o será tendo em vista benefícios para uma coletividade, e não o indivíduo como um fim em si mesmo. É nesse sentido que eu jamais classificaria um utilitarista como um libertário. O meu pensamento fica mais organizado se eu reservo o termo "libertário" para aplicá-lo a individualistas, isto é, teóricos que consideram os direitos individuais como absolutos, e não como meios para favorecer alguma entidade social.

Agora, o meu próximo problema para chegar a uma definição apropriada de libertarianismo diz respeito a como distinguir os individualistas que são liberais clássicos dos individualistas que são libertários. Veja que estou aqui buscando uma diferença específica dentro do gênero comum do individualismo jusnaturalista. Calma de novo! Jusnaturalismo, eu entendo aqui em sentido amplo, englobando também uma teoria moral pautada em princípios racionais, como a de Kant. Como eu farei essa distinção de espécie dentro do gênero?

É aqui que eu apelo à diferença no modo de colocar o problema da filosofia política. Para a tradição jusnaturalista em geral, o direito natural precisa de um executor, do contrário, não seria direito. Agora, pense o seguinte: quem, antes de Rothbard, levou a sério a possibilidade do direito ser executado por outro agente que não o Estado? Você vai dizer: "ora, em Locke, no estado de natureza, todos são executores do direito". E você tem razão. Mas note que é por isso mesmo que, em umas míseras cinco linhas, Locke nos tira do estado de natureza. Ele não considera viável que o direito seja executado no estado de natureza.

Perceba que o problema, para Locke, é a parcialidade do executor sem o Estado. O fato é que, segundo Locke, no estado de natureza, em última instância, o juiz é Deus. Em caso de divergência irreconciliável entre duas partes, não há uma terceira instância a se apelar. As partes partem para a guerra e Deus decide o vitorioso. Aliás, quando Locke diz: "Deus será o juiz"; parece-me que ele sempre quer dizer: "decide-se pela guerra". Mesmo em Kant, o que me dá o direito de obrigar alguém a sair do estado de natureza é justamente essa ausência de um terceiro para ser o executor do direito sem unilateralidade. Pois bem, é isso que muda com Rothbard. Por isso, temos inaugurada uma nova tradição, que merece um novo nome: libertarianismo.

Para explicar isso um pouco melhor, permitam que eu comente brevemente, agora, a diferença entre o anarquismo libertário de Rothbard - o anarco-capitalismo - e o anarquismo em geral. Via de regra, quando falamos em anarquismo, a primeira reação de qualquer pessoa é de pensar que estamos falando em uma sociedade sem execução do direito. Por isso, a reação é de descrença, quer dizer, a reação mais comum é a pessoa dizer que a natureza humana não condiz com esse tipo de sociedade. Ora, é claro, a pessoa quer dizer que a natureza humana é propensa ao conflito, que esse conflito precisará ser resolvido, ou seja, que o direito precisará ser executado (imposto!) e que o Estado é a única instância capaz de fazer isso sem unilateralidade. Bem, o libertário, nesse momento, concordará com todas essas alegações, exceto pela última.

Para o anarco-capitalista, haverá conflitos insolúveis por acordo e o direito precisará ser executado no estado de natureza. Porém, será preciso que cada indivíduo dê seu próprio consentimento para que um tribunal tenha autoridade especial sobre ele, o que significa que o tribunal precisará ser contratado. Sem esse consentimento explícito por parte de um indivíduo, um tribunal tem sobre ele apenas o mesmo poder que qualquer outro indivíduo possui: o de punir agressões.

Agora, note algo interessante. Locke, mesmo após listar as inconveniências do estado de natureza, fala sobre essa mesma necessidade de consentimento próprio para que o indivíduo deixe o estado de natureza. Ele é textual quanto a isso e, no § 95 do Segundo Tratado, citado por Nozick, chega a dizer que os indivíduos que não dão seu consentimento próprio são deixados no estado de natureza. Pois é, já tinha reparado nisso? Para Locke, alguns entram no Estado, outros, não. Qual a novidade então do libertarianismo? A novidade de Rothbard foi perceber que, se é assim, não existe Estado, amigos! Esse executor do direito de Locke, que acaba com as inconveniências do estado de natureza, na linguagem de Rothbard, não é Estado!

Aparentemente, nunca ocorreu a Locke que o contrato daqueles indivíduos pelo qual outros são deixados no estado de natureza não teria o poder de fundar um Estado. Porém, foi bem para isso que a tradição libertária atentou! Como Nozick diria, nesse ponto onde Locke nos deixou, achando que já tinha fundado o Estado, não temos Estado ainda, justamente porque não temos monopólio da execução do direito. O problema do Estado, colocado em termos novos pelo libertarianismo e nunca percebido pelo liberalismo clássico, é o problema de dizermos àqueles independentes que eles não podem executar o direito. Na verdade, o liberalismo de Locke nem tinha como colocar o problema nesses termos, porque é depois de Weber que definimos o Estado como o monopólio da execução do direito.

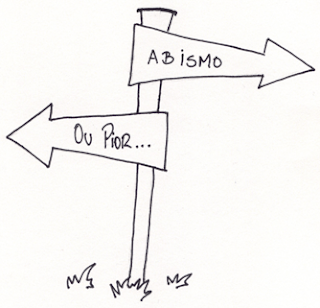

Para resumir - e tentar ser clara - no liberalismo clássico, o problema era: Precisamos de um executor do direito. Quem é o executor do direito? O Estado! E quem não consentir com o Estado? Ah, ficou lá esquecido no estado de natureza, como se não houvesse problema algum nisso (Locke), ou foi forçado a aderir ao contrato como se fosse um agressor só por não aderir (Kant). No libertarianismo, por outro lado, o problema é: como pode ser moral impedir aquele que não deu seu consentimento a nenhum tribunal de executar o direito por conta própria? Se essa questão não for respondida, não justificamos moralmente o Estado, porque existirão diversos executores do direito, igualmente legítimos, dentro de um mesmo território.

Note ainda que você não pode simplesmente considerar óbvio que as pessoas deixadas no estado de natureza possam ser impedidas de executar o direito, como parece ser o caso em Kant. Como pode ser moral que você puna alguém por fazer exatamente aquilo que o Estado faria? É isso que está em jogo! Para que haja Estado, ou seja, monopólio da execução do direito, o Estado deve punir qualquer um que execute o direito em seu território. Isso significa que o Estado deve punir aquele indivíduo A que aplicou a um indivíduo B, realmente culpado, a mesma punição x que ele próprio (Estado) aplicaria no mesmo caso. Essa é a implicação da definição de Estado da tradição weberiana. Mais do que isso, essa parece ser a definição correta de Estado, tendo em vista o que realmente faz aquilo que chamamos de Estado. Afinal, o que chamamos de Estado na vida prática não permite que você faça justiça com as próprias mãos, mesmo se o que você fizer corresponder ao que ele próprio faria diante das mesmas circunstâncias.

Para a tradição jusnaturalista específica que se inicia com Rothbard, por conseguinte, a moralidade do Estado está em questão, porque é necessário explicar por que é legítimo punir um indivíduo só por executar a justiça. Nozick pertence a essa tradição, e não à tradição do liberalismo clássico, porque ele assume o ônus de provar que o indivíduo punido por punir sem excesso seu agressor não foi ele próprio agredido. A minha intenção com este post é sugerir que estamos diante de um novo paradigma, mais do que meramente de uma nova teoria, porque o problema a ser resolvido mudou. O Estado que Locke justifica, como eu disse, para um libertário, nem sequer é Estado... Então, meus amigos, usemos "ismos" diferentes, porque, semelhanças à parte, estamos falando de coisas bem diferentes.